101 コーヒー豆

今週は植え替え時に枯らしてしまった親木の種から生えた、忘れ形見がはじめて実をつけたので紹介しよう。日本では沖縄で栽培されているが注意して育てれば真っ赤な実が鑑賞できる。コーヒーノキは寒さと乾燥に弱く、直射日光にも弱い。おじさん同様、繊細な植物だ。5年目のコーヒーノキは高さ約40cmで3本の株を25cmのテラコッタに植えてある。霜のふる11月から4月までは室内で育てている。外に置く時期はやや日陰の、できれば落葉樹の下などがよい。花は目立たない白い花で、かおりはなんともいえないさわやかなかおりだ。根は密で2年に一度は植え替えたほうがよいが、根を切り過ぎないように注意しよう。冬の間も乾燥に弱いので一週間に一度はたっぷりと水をかけてやる。赤い皮をとるとコーヒー豆が二個ある。実生を作るのは、皮をとり種の周りのぬるぬるを砂を入れた水で洗い流す。1ヶ月ほど日陰で乾燥したあと2日ほど水に浸し、3月末頃に土の中に撒いておけば1ヶ月で発芽する。炒ってコーヒーを飲むこともできるがかわいそうでできない・・・たった26粒じゃ。

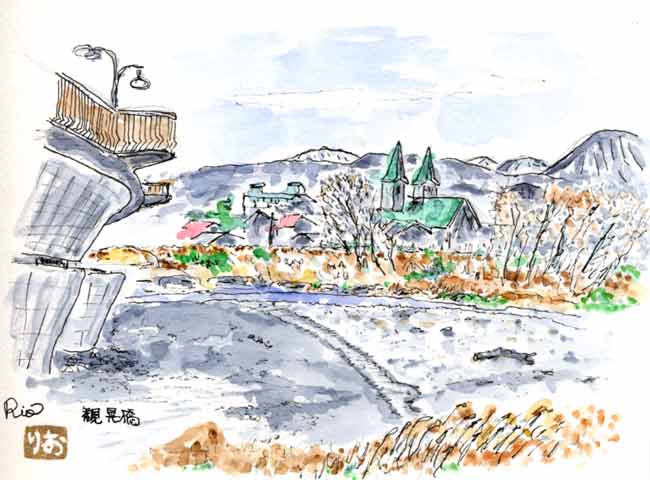

102 観晃橋

小山のシンボル観晃橋。今日は西風のきつい冬晴れの日、観晃橋の名にふさわしく日光連山が遠くに見える。思川河畔には新しくできた結婚式場の教会のとんがり屋根がある。

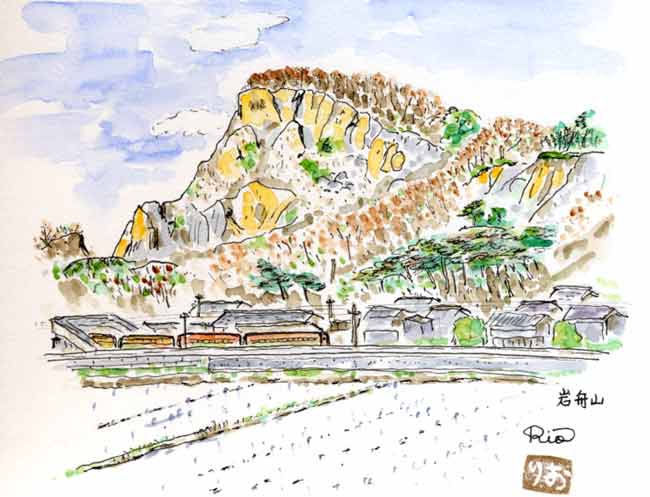

103 岩舟山

見ようによってはゴリラの横顔に見える岩舟山。JR岩船駅のすぐ後ろにそびえる小さな山。山は削られ半分はなくなっている。岩は岩舟石として道路工事や成田空港の基礎材料として使用された。この日は雪がやんだ快晴の日、午前中は手前の田んぼが雪に覆われていた。

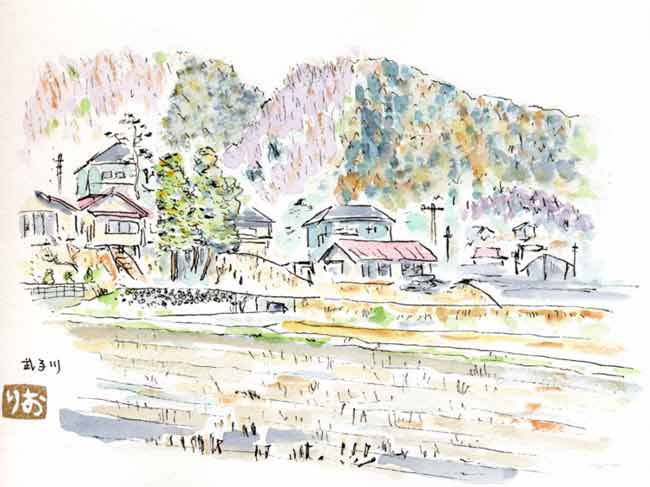

104 武子川(たけしがわ)

姿川を宇都宮まで遡ると武子川に出合う。昔は日光に物資を運ぶための河岸があったらしいが今はわからない。武子川は鹿沼の東部を流れその源流は今市市の猪倉付近にある。この山の向うは田川が流れ鬼怒川との分水嶺となる。

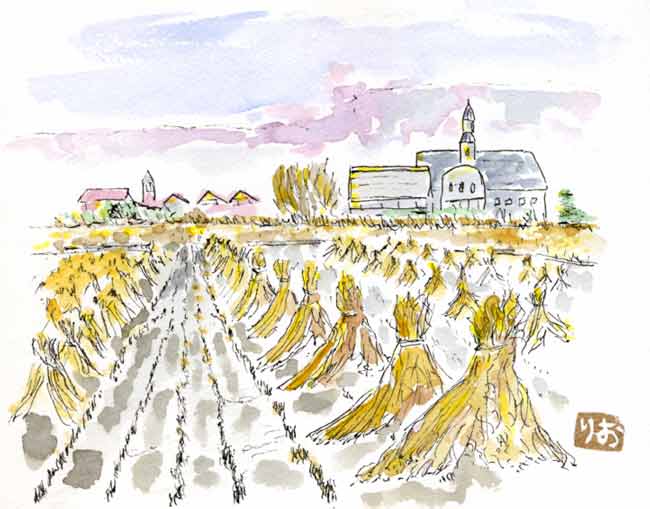

105 きらら館その2

先に紹介した石橋のメルヘン街道。姿川沿いにあるきらら館、とその横にあるグリム保育園。きらら館の中には温泉がある。わら束のある田んぼとメルヘンチックな建物が何となく調和している。